膵臓がんについて

膵臓がんは国内約42,000人(2018年)の方がかかられる病気で増加傾向にあります、全がんの中では患者数第6位、死亡者数は第4位となっています。

膵がんのリスク因子としては、喫煙、家族歴、糖尿病、肥満などが知られています。

また、近年膵がんの危険因子としてIPMN(膵管内粘液産生性乳頭腫)が知られています。IPMNは膵臓にできるのう胞性病変のひとつで、年に1-2%の方でがんが発生することが知られています。早期膵がんの発見には定期的な画像検査が必要とされています。

その他、稀な膵腫瘍として神経内分泌腫瘍(NET)などがあります。

膵臓がんの診断

症状

膵がんの初期には症状は出にくく、進行してくると上腹部不快感、腹痛、食欲不振、黄疸などの症状が現れます。また、腰痛や背部痛もよく知られた症状です。糖尿病が悪化し検査で膵がんが指摘されることもあります。

腫瘍マーカー

CEA、CA19-9、SPan-1、DUPAN-2などが一般的に用いられています。血液検査なので簡便ではありますが、早期膵がん診断には限界があることも指摘されています。

腹部超音波検査(US)

体への負担が一番少ない簡便な方法で、検診などでもよく行われます。しかしながら、肥満や胃腸ガスのため十分に観察できない方がいらっしゃるという欠点もあります。

腹部CT

放射線を使って体の断面写真で体の中を観察します。アレルギーなどが無い方では造影検査が膵がんの診断には必要と言われています。膵がんの位置や広がり、血管との関係、転移がないかを見ることができます。膵がん診断には非常に重要な検査です。

PET-CT

CTの画像に腫瘍の活動性を評価するPET画像を重ねたもので、腫瘍の良悪性診断や転移診断に有用です。一方で炎症にもFDGの集積がみられるため万能ではありません。

腹部MRI

CTと異なりX線を使用しないので被爆しないという利点があります。MRIでは膵がんの性質を評価することができます。また、膵管や胆管の走行、狭窄を評価するのに有用です。また、IPMNなどののう胞性病変の診断、経過観察には非常に有用です。

内視鏡下超音波検査(EUS)

超音波検査を胃や十二指腸から行うことでその弱点を克服し一番近い場所から膵臓を観察することができます。膵病変の精査のために行います。EUSで画像を見ながら組織検査をすることもできます(EUS-FNA)。

ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)

胃カメラを利用して膵管や胆管造影検査や組織検査を行うことができます。黄疸がある症例では胆管にチューブを入れて減黄(黄疸の治療)のためにも使われます。

膵臓がんの病期(ステージ)

病期は、日本膵臓学会が定めている膵がん取り扱い規約とUICCによる国際分類があります。

病期は、癌の大きさ、広がり、リンパ節転移、他臓器への転移の有無により決まります。治療方針を決める上でとても重要となります。

下には、日本の膵癌取り扱い規約を示します。

Stage0 Tis(非浸潤癌)

リンパ節転移:無 遠隔転移:無

Stage I T1(膵臓内にとどまり20mm以下)

リンパ節転移:無 遠隔転移:無

Stage IB T2(膵臓内にとどまり20mmを超えるもの)

リンパ節転移:無 遠隔転移:無

Stage IIA T3(膵臓外に進展するもの)

リンパ節転移:無 遠隔転移:無

Stage IIB T1、T2、T3

リンパ節転移:有 遠隔転移:無

Stage III T4(膵臓外に進展し腹腔動脈,上腸間膜動脈に及ぶもの)

リンパ節転移:無、有 遠隔転移:無

Stage IV T1、T2、T3、T4

リンパ節転移:無、有 遠隔転移:有

膵臓がんの治療

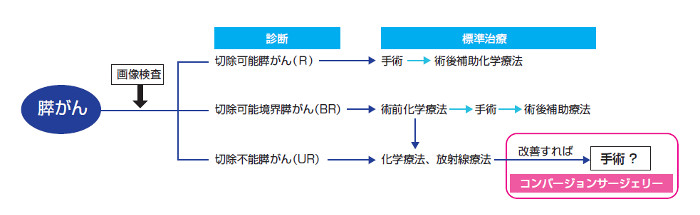

膵臓がんの標準的治療法は、1.手術療法2.化学療法3.放射線療法4.対症療法です。病期を判断した上で決定されます。また、病期と共に膵がんでは切除可能、切除可能境界、切除不能(局所進行、遠隔転移)に分けられ、それぞれ治療法が決定されます。そのアルゴリズムを下に示します。

手術療法

膵がんの唯一の根治治療は手術です。膵臓の解剖学的複雑さのため非常に難しい手術となります。大きく分けて二つの術式があります。

手術の前に化学療法を行うことで予後が改善された報告があり、最近では切除可能膵癌に対して術前補助化学療法を行うことがあります。また切除可能境界膵癌に対しても術前に化学療法を行い、腫瘍を縮小させてから手術を行うことがあります。手術後には補助化学療法として半年間S-1の内服を行うことが日本では標準治療とされています。

膵頭十二指腸切除術(PD)

膵頭部に病変がある場合に行われます。膵頭部、十二指腸、胆管、胆嚢、胃の一部、小腸の一部、周囲リンパ節の切除が行われます。膵頭部は十二指腸と生理的癒着があり、なかを胆管が走行しているため切除後、消化液の通り道を作る再建術が必要となります。長時間手術となることが多いです。

膵体尾部切除術(DP)

膵体尾部に病変がある場合に行われます。膵体尾部、脾臓、周囲リンパ節の切除が行われます。低悪性度腫瘍では脾臓の温存を行ったり、腹腔鏡下に手術を行うこともあります。

化学療法

膵がんに対する化学療法は

- mFOLFIRINOX療法(フルオロウラシル[5-FU]+レボホリナートカルシウム+イリノテカン+オキサリプラチン)

- ゲムシタビン(ジェムザール)+ナブパクリタキセル(アブラキサン)併用療法

- ゲムシタビン単剤治療

- ゲムシタビン+エルロチニブ(タルセバ)併用療法

- テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(TS-1:ティーエスワン)

などが行われます。

2次治療以降で、ゲムシタビンを含む化学療法後に増悪した膵癌に対して、nalイリノテカン+フルオロウラシル[5-FU]+レボホリナートカルシウム療法が2020年に保険適応となり選択枝が増えました。

さらに生殖細胞系列のBRCA遺伝子変異が認められた患者さんでは、プラチナ製剤を含む化学療法後の維持治療としてオラパリブが使用可能となりました。

その他、MSI検査で陽性の方は、がんの種類を問わずペンブロリズマブが保険診療で使用可能となっています。

治療薬にはそれぞれ特有の副作用があるため、患者さんの状態に合わせて相談の上、治療方法は選択されます。いずれの治療も外来で治療することができます。

放射線療法

局所進行切除不能膵がんや切除可能境界膵がんの場合に行われます。重粒子線治療なども含まれます。一般的には放射線単独よりもS-1などの抗がん剤を組み合わせた化学放射線療法が行われます。

対症療法

症状を取るために行われる治療です。膵がんによる痛みに対する治療や骨転移に対する支持療法、放射線治療、また、消化管閉塞に対するバイパス術などが含まれます。

最後に

膵臓がんは難治性のがんではありますが、少しずつ治療法は進歩しています。また、膵癌リスクのある家族歴のある方やIPMNの経過観察など早期に膵がんを発見する取り組みも行われています。気になることがあれば当院消化器内科もしくは遺伝性がん診療科を受診してください。