遺伝性がん診療科(家族性腫瘍相談室)について

「うちはがん家系です」「親ががんになったので私も心配です」このような会話を耳にしたことはありませんか。がんにかかった方が多ければがん家系なのでしょうか。両親ががんになると子供もがんになるのでしょうか。では、医学的にはどのような場合ががん家系なのでしょう。

近年、家族性腫瘍研究に対する認識が高まっていることをふまえて、2000年に四国がんセンターでは、家族性腫瘍相談室を開設し、2016年4月、遺伝性がん診療科に名称を変更いたしました。遺伝性がん診療科では、患者さんのプライバシーを最大限に尊重した上で、家系調査、生活調査、疾患によっては遺伝学的検査を取り入れた発症原因の検索を行っています。これによって発症要因が明らかとなれば、その情報に基づいたカウンセリングを行っていきます。それを通じて、地域の皆様の健康管理、特に当院の使命であるがん予防に役立ちたいと考えています。

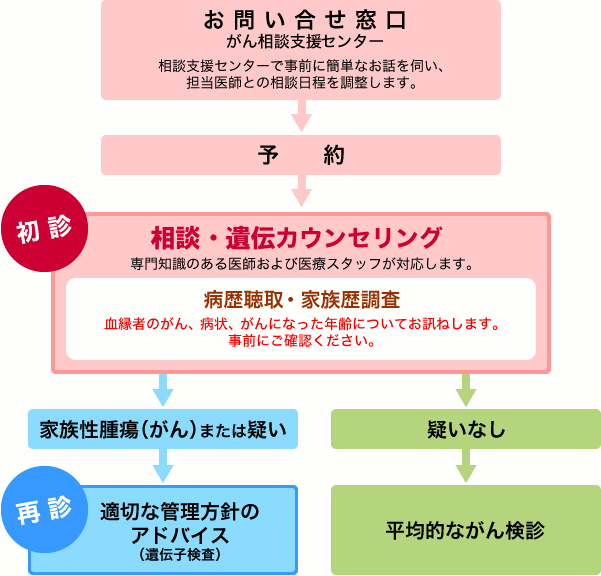

受診の手順

相談について

遺伝性がん診療科では、患者さんとそのご家族を対象として、家系調査、生活環境調査、疾患によっては遺伝学的検査を用いてがんの発症の原因を検索し、がんの早期発見や予防を通じて今後の生活に前向きに立ち向かっていけるよう支援いたします。

相談は十分に時間をかけてお話しをうかがうため、完全予約制です。事前に「がん相談支援センター」へ直接または電話でご予約ください。なお、相談は個室で行い、内容は外部に漏れることのないよう厳重に管理いたしますので、ご安心ください。

予約方法

受付時間

8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

場所

2階 がん相談支援センター

電話相談

089-999-1114 (直通)

費用

- 初診(専用カルテ作成時) 11,000円(税込/2019年10月以降)

- 再診 5,500円/回(税込/2019年10月以降)

- 遺伝学的検査は別途実費負担

※遺伝性がん診療科専用のカルテを必要に応じて(相談者1人ごとに)1冊作成します。遺伝性がん診療科の診療は自費診療です。(同日に受診した保険診療は全額自己負担になります。)

※料金は、相談日ごとに相談の前に徴収させていただきます。差額が生じた場合は、後日精算いたします。(相談の途中で新たに同席者の専用カルテを作成する必要が生じた場合など。)

※但し具体的な事例につきましてはプライバシーの保護の関係上、メール又はFAXでのお問い合わせはご遠慮ください。また、受診は十分な時間をかけて行うため、原則予約制としております。ご了解ください。

主な遺伝性がんまたは家族性腫瘍の説明

スタッフ紹介

診療科責任者/診療科相談窓口

遺伝性がん診療科医長山本 弥寿子(やまもと やすこ)

- 専門領域

-

臨床遺伝、遺伝性腫瘍

- 認定資格

-

- 日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会 臨床遺伝専門医

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍指導医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本産科婦人科学会 専門医

- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医

医師大住 省三(おおすみ しょうぞう)

- 専門領域

-

乳がん

- 認定資格

-

- 日本外科学会 外科指導医

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本外科学会 認定医

- 日本乳癌学会 乳腺指導医

- 日本乳癌学会 乳腺専門医

- 日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会 臨床遺伝専門医

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍カウンセラー

- 日本癌治療学会 臨床試験登録医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 臨床遺伝専門医制度委員会 臨床遺伝専門医

- マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 検診マンモグラフィ読影認定医

- 死体解剖資格

臨床研究推進部長青儀 健二郎(あおぎ けんじろう)

- 専門領域

-

消化器がん

乳がん

- 認定資格

-

- 日本外科学会 外科指導医

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本外科学会 認定医

- 日本乳癌学会 乳腺専門医

- 日本消化器外科学会 消化器外科指導医

- 日本消化器外科学会 消化器外科専門医

- 日本消化器外科学会 認定医

- 日本臨床腫瘍学会 暫定指導医

- 日本癌治療学会 臨床試験登録医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 検診マンモグラフィ読影認定医

第二病棟部長髙畠 大典(たかばたけ だいすけ)

- 専門領域

乳がん

- 認定資格

-

- 日本外科学会外科専門医、指導医

- 日本乳癌学会乳腺専門医、指導医

- 日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医、指導医

- 日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医

- 日本遺伝性腫瘍学会遺伝性腫瘍専門医

- 日本遺伝性腫瘍学会家族性腫瘍カウンセラー

- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医

- 日本乳がん検診制度管理中央委員会検診マンモグラフィ読影認定医

- 日本乳がん検診制度管理中央委員会乳がん検診超音波検査実施判定医師

- 乳房再建エキスパンダー/インプラント責任医師

- 臨床研修指導医

- 岡山大学医学部医学科臨床教授

- 医学博士

乳腺科医長髙橋 三奈(たかはし みな)

- 専門領域

乳がん

- 認定資格

-

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本外科学会 認定医

- 日本乳癌学会 乳腺指導医

- 日本乳癌学会 乳腺専門医

- 日本乳癌学会 認定医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本がん・生殖医療学会 認定がん・生殖医療ナビゲーター

- マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 検診マンモグラフィ読影認定医

- 臨床研修指導医

- 岡山大学医学科臨床准教授

医師山下 美智子(やました みちこ)

- 専門領域

乳がん

- 認定資格

-

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本乳癌学会 乳腺指導医

- 日本乳癌学会 乳腺専門医

- 日本乳癌学会 認定医

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医

- 臨床遺伝専門医制度委員会 臨床遺伝専門医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本乳がん検診精度管理中央機構 検診マンモグラフィ読影認定医師

- 日本乳がん検診精度管理中央機構 乳がん検診超音波検査実施・判定医師

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント責任医師

- 臨床研修指導医

医師河内 麻里子(こうち まりこ)

- 専門領域

乳がん

- 認定資格

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本乳癌学会 乳腺専門医

- 日本乳癌学会 認定医

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医

- 臨床遺伝専門医制度委員会 臨床遺伝専門医

- 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本乳がん検診精度管理中央機構 検診マンモグラフィ読影認定医師

- 日本乳がん検診精度管理中央機構 乳がん検診超音波検査実施・判定医師

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師

医師宇野 摩耶(うの まや)

- 専門領域

乳がん

- 認定資格

-

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本乳癌学会 乳腺専門医

- 日本乳がん検診精度管理中央機構 検診マンモグラフィ読影認定医師

- 日本乳がん検診精度管理中央機構 乳がん検診超音波検査実施・判定医師

医師小林 成行(こばやし なるゆき)

- 専門領域

-

大腸がん

- 認定資格

-

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本がん治療認定医機構 消化器がん外科治療認定医

- 日本外科学会 外科指導医

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本消化器外科学会 消化器外科指導医

- 日本消化器外科学会 消化器外科専門医

- 日本消化器病学会 指導医

- 日本消化器病学会 専門医

- 日本遺伝性腫瘍学会 専門医

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会受講

院長補佐

がんゲノム医療センター部長

仁科 智裕(にしな ともひろ)

- 専門領域

食道がん・胃がん・大腸がん・胆道がん・すい臓がん

抗がん剤治療

- 認定資格

-

- 日本内科学会 総合内科専門医 認定教育施設指導医

- 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医 指導医

- 日本消化器病学会 専門医 指導医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 指導医 暫定教育医

- 日本消化器内視鏡学会 専門医 指導医

- 米国臨床腫瘍学会(ASCO) 正会員

手術部長竹原 和宏(たけはら かずひろ)

- 専門領域

-

婦人科腫瘍学

- 認定資格

-

- 愛媛県医師会母体保護法指定医師

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医、指導医

- 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医、指導医

- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医、教育研修指導医

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍指導医

がんゲノム医療センター副部長坂井 美佳(さかい みか)

- 専門領域

婦人科腫瘍

- 認定資格

-

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医、指導医

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医

- 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医

婦人科医長大亀 真一(おおかめ しんいち)

- 専門領域

-

婦人科腫瘍

- 認定資格

-

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医

- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医

遺伝カウンセラー岡村 弥妃(おかむら みき)

- 認定資格

-

- 日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会 認定遺伝カウンセラー

遺伝カウンセラー瀬川 和樹(せがわ かずき)

- 認定資格

-

- 日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会 認定遺伝カウンセラー

臨床心理士井上 実穂(いのうえ みほ)

- 認定資格

-

- 日本臨床心理士資格認定協会 臨床心理士

- 日本サイコオンコロジー学会 評議員

看護師宮脇 聡子(みやわき さとこ)

- 認定資格

-

- 日本看護協会 がん看護専門看護師

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍コーディネーター

看護師越智 美恵(おち みえ)

- 認定資格

-

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍コーディネーター

看護師神野 久美(かんの くみ)

- 認定資格

-

看護師(CRC)永井 千絵(ながい ちえ)

- 認定資格

-

- 日本人類遺伝学会 ゲノムメディカルリサーチコーディネーター(GMRC)

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍コーディネーター

- 日本臨床薬理学会 認定CRC

最後に

「遺伝」という言葉に暗いイメージをいだく人が多いのではないかと思います。おそらく遺伝する疾患が見つかった場合、不等な差別を恐れて隠そうと考える人が多いでしょう。実際にそういった社会問題が起きていると聞きます。しかし、遺伝子の変異は誰にでも起こりうることであり、すでに起こっているかもしれないことを理解していただきたいと思います。例えば、受精という生物の発生過程は非常に不安定で、多くの新たな遺伝子変異が起こることが知られています。ある報告では、受精したばかりの卵は50から60%に何らかの遺伝子変異が存在するとされています。なかでも大きな変異があるものは、着床できなかったり、自然流産の形で淘汰され、最終的には生命に差し迫った影響を及ぼさない変異を持つもののみが生まれてきます。この場合、遺伝子変異は生まれつき持った遺伝子の個性となります。変異はその後、遺伝という形で子孫に受け継がれることを考えれば、遺伝の問題が特別ではなく、誰にでも等しく起こりうることが分かるでしょう。

遺伝学的検査を行うとき、世界共通のデータベースに遺伝子配列を照らし合わせます。このデータベースに登録されている遺伝子配列を「野生型」といいます。「正常型」とは呼びません。そして、疾患と明らかに結びつくことが報告されている変異を「病的変異」と呼びますが、それが明らかでない、あるいは報告例がない変異を「多型」と呼びます。つまり遺伝子の個性という言葉に相当するでしょう。遺伝子の「多型」は誰にでもありえることです。

ヒトゲノムプロジェクトをはじめとする近年の分子遺伝学の進歩には目をみはるものがあります。これによって得られた情報は将来医療に役立てられると思われます。しかし、欧米諸国に比べて日本では遺伝子情報を生かした診療体制はまだまだ不十分です。日本における家族性腫瘍診療の体制は、今後我々で模索しながら作ってゆかねばならないでしょう。四国がんセンターにおける我々の活動が、その一助になれば幸いです。