胆管がんとは

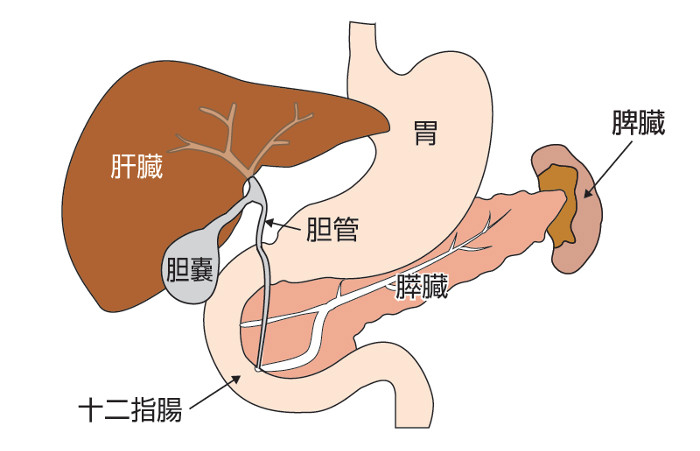

肝臓でつくられる胆汁が十二指腸にでていくまでの道(管)のことを胆道と言います。その道(管)は肝臓からはじまり左右の胆管となります。そして、1本の胆管(肝外胆管)となり十二指腸乳頭部につながっています。その途中には胆汁をひとまず蓄え、濃縮する袋である胆嚢があります。

胆道に発生するがんのことを胆道がんと呼びます。

胆道がんは肝内胆管がん、肝外胆管がん、胆嚢がん、乳頭部がんに分類され、このうち肝内胆管がんと肝外胆管がんのことを胆管がんといいます。

肝内胆管がんは胆管細胞がんとよばれることもあります。また、肝外胆管がんは、さらに肝門部胆管がんと遠位胆管がんに分類されます。

胆管がんは男性に多く、胆のうがんは女性に多くみられます。

胆管がんの症状

(1)黄疸

胆管がんの最も多い症状のひとつに黄疸があります。胆汁中のビリルビンが血液中に増加することで、目や皮膚が黄色くなり、褐色の尿が出たりします。これはがんが胆汁の通り道を閉塞し、胆汁を流れにくくなるためにおこります。このような場合は内視鏡を使って胆汁の流れを良くする処置をしたり、皮膚から針を刺し肝臓を介して胆道にチューブをいれる処置が必要になったりします。

(2)発熱

胆汁に細菌が感染することで胆管炎を起こし発熱することがあります。

(3)ビリルビン尿

黄疸が出ている時には、尿からもビリルビンが排泄されるようになるため尿は茶色くなったり、濃くなったりします。 血尿と間違える方もいます。

(4)白色便

便が黄色くなるのはこの胆汁に含まれるビリルビンという色素によりますが、がんのために胆管が閉塞して胆汁が十二指腸に流れなくなると白い便がでます。

(5)かゆみ

黄疸が出ている時には、血液中に胆汁中の胆汁酸という物質がでていくため、皮膚のかゆみ(掻痒感)が出現することがあります。

(6)疼痛

がんが周囲の神経に拡がると、痛みが出ます。また骨に転移が出たときに痛みが出ることがあります。

(7)その他

がんが進行すると、食欲低下や体重減少、全身倦怠感がでます。

胆管がんの診断

診断の契機

黄疸やビリルビン尿、体重減少をきっかけに病院に受診される診断されることが多いですが、無症状で検診の肝機能異常(AST,ALT)や胆道系酵素(ALP、γGTP)の上昇で発見される場合もあります。腫瘍マーカーではCEA、CA19-9 が上昇することがあります。

体外式超音波検査(US)

まず第1に行われる検査です。体外から超音波のでるプローブをおなかにあて主に肝臓、胆管、胆のうなどを検査します。放射線を浴びることなく、外来で検査が可能です。がんによる胆管の狭窄や閉塞、その上流での胆管拡張を診断します。

CT検査

腫瘍の存在部位、周りへの広がり(浸潤)や転移を診断するために行います。

造影剤を用いることで腫瘍の部位や転移がより詳細にわかります。手術の適応を判断するために重要な検査です。

RI検査

巨大な磁石の中に入り撮影します。放射線の被曝がなく、CTでは得られない情報が得られます。MRCP(磁気共鳴胆管膵管撮影)は、造影剤や内視鏡を使用せずに胆道、膵管の画像を構築することができます。体内に金属の入っている人は検査できない場合があります。

PET-CT

胆管がんではFDGが集積しないことがあり、PET-CTで小さな病変を発見することは困難な場合が少なくありません。早期発見には十分ではありませんが、遠隔転移の診断や、補助的な目的で撮影することがあります。

ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影)

特殊な内視鏡を十二指腸まで挿入し、胆汁の出口である十二指腸乳頭からカテーテルを胆管内に挿入し、造影剤を注入して検査します。直接的に胆道を造影し、腫瘍の存在部位を明らかにします。同時に生検(細胞や組織を採取)を行うこともできます。閉塞性黄疸出現時には黄疸を改善するためのプラスチックチューブや金属ステントを留置することができます。

管腔内超音波検査法(IDUS)

上記のERCP検査に引き続き十二指腸乳頭から細径の超音波プローブ(直径2mm)を挿入し胆道をスキャンする方法です。腫瘍の広がりを細かく診断することが可能です。

経口胆道鏡 (POCS)

上記のERCP検査に引き続き十二指腸乳頭から細径の内視鏡(直径3mm)を挿入し胆道の粘膜を直接観察する方法です。腫瘍を直接見て診断することが可能で、直接観察しながら生検(細胞検査)も可能です。

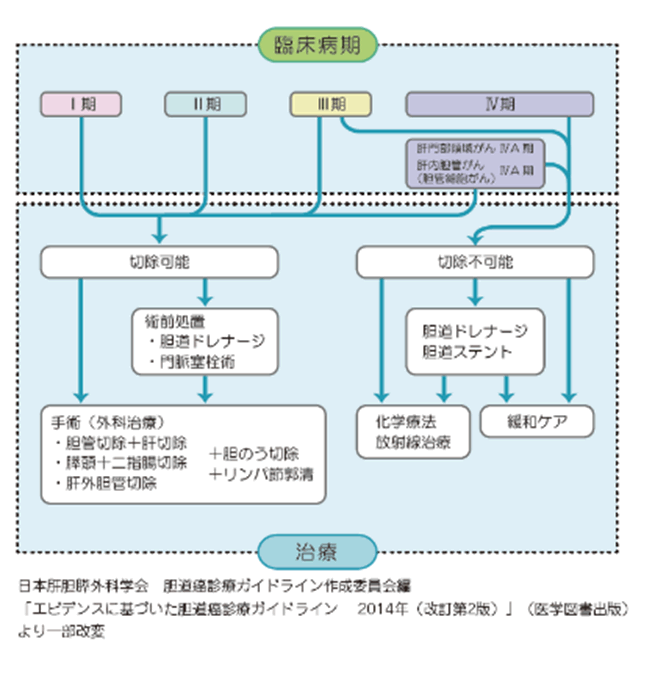

胆管がんの病期分類

胆管がんの取り扱い規約により胆管がん、胆嚢がん、乳頭部がんともI~Ⅳ期に分類されています。胆管がんでは、壁内に腫瘍がとどまるものがI期とⅡ期であり、壁をこえて隣接する臓器やリンパ節へ広がっている場合をⅢ期、それよりさらに広がっている場合や転移を伴う場合はⅣ期になります。

胆管がんの治療法

病期を正確に診断したうえで治療法を決定されます。 Ⅰ期からⅢ期までの治療は外科手術が基本です。胆管がんを根治できる唯一の治療法は外科手術です。Ⅳ期の場合でも、手術が可能な場合があります。遠隔転移がある場合や何らかの理由により手術ができない場合は、内科的治療(化学療法、放射線など)を行います。黄疸がある場合は内視鏡的もしくは経皮的な処置により黄疸を改善してから治療を行うことがあります。

外科治療

胆管がんの根治を目的に切除をします。胆管がんに対する手術の方法は、腫瘍の存在部位により選択されます。肝臓の近くにできた腫瘍の場合には、肝臓も含めた広範囲な切除が必要とされます。腫瘍の部位が十二指腸側である場合は、膵臓の切除を含めた手術が必要となります。いずれも難易度の高い大きな手術になります。血管の再建手術を必要とすることもあり、治療前の画像診断と全身状態がとても重要になります。

化学療法

胆管がんに対する抗がん剤の標準治療は、ゲムシタビン+シスプラチン併用療法です。患者さんの状態に応じてゲムシタビン療法、S1療法、ゲムシタビン+S1併用療法が選択される場合があります。

ゲムシタビン+シスプラチン併用療法は、1週間に1回 約3時間半かけて抗がん剤を点滴します。2週続けて投与した後、1週間休薬する方法を繰り返し行います。

ゲムシタビン単剤療法では、1週間に1回、約30分かけて点滴します。3週間連続で投与した後、1週間休薬する方法を繰り返し行います。

S-1(ティーエスワン)療法は、内服の治療法です。1日2回朝夕食後に薬を内服します。28日連続で内服し、14日休薬を繰り返します。

いずれの治療も外来で治療することが可能です。

放射線治療

胆管がんに対する放射線治療については、十分な証明がないため適応は慎重に行う必要があります。延命あるいはステント開存期間の延長、減黄、疼痛緩和を目的に行います。全身状態や合併症のため手術や化学療法が選択枝とならない場合に、治療選択肢となることがあります。外来での治療も可能です。

黄疸に対する治療 (内視鏡的減黄術と経皮経肝的減黄術)

胆管がんで黄疸がある場合には、次の治療に進むために肝臓に貯留した胆汁を十二指腸あるいは体外に排出する必要があります。術後の利便性から内視鏡的なドレナージがまず行われます。内視鏡的な減黄術は、特殊な内視鏡を使って胆管内にプラスチックもしくは金属製のステントを留置します。金属ステントのほうが開存期間は長く、プラスチックステントは数ヶ月おきに交換が必要です。内視鏡的な減黄術は、経皮経肝的なドレナージとくらべると体外にチューブがでないので、生活に不便がなく、入浴も自由です。

経皮経肝的なドレナージ術(PTCD)は、内視鏡治療が困難な場合に行われます。エコーで拡張した胆管を確認し、針を刺してチューブを入れます。一旦チューブが留置されると体の中に胆汁の出口ができるまで、チューブを入れたままの生活となり、排液された胆汁を入れるためのバッグを常に持ち運ぶ必要があります。胆管ステントを留置すること(内ろう化)ができればチューブの抜去が可能になります。

最後に

胆管がんは、早期発見できれば手術で治る可能性があります。症状がなくても検診で肝胆道系酵素の上昇を指摘された場合や、超音波検査での胆管の拡張や胆のうの異常を指摘された場合は、CTやMRIで精密検査を受けましょう。また黄疸や濃くなった尿、白色便に気づいたときには、すぐに当院などの専門病院を受診することをお勧めします。