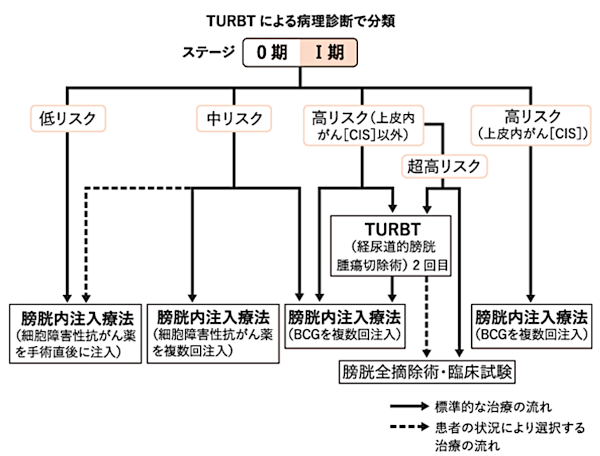

膀胱がんの治療は筋層非浸潤がん(ステージ0とⅠ期)と筋層浸潤がん(ステージⅡ期以上)で大きく分かれます。

筋層非浸潤がん

筋層非浸潤がんは経尿道的膀胱腫瘍切除でがんは切除できています。しかしこの腫瘍の問題点は高い再発率にあります。50%以上の再発率があるため、リスク分類に応じて再発予防のための治療が必要です。

筋層非浸潤性膀胱がんのリスク分類

- 低リスク群

単発・初発・3cm未満・Ta・low grade(低悪性度)・併発CIS(上皮内がん)なしのすべてを満たすもの - 中間リスク

低リスク・高リスク以外 - 高リスク群

T1、high grade(高悪性度)、CIS(上皮内がん)のいずれかを含むもの - 超高リスク群Ⅰ

T1 high grade(高悪性度)であり、次の因子のいずれかを有するもの- 膀胱CIS(上皮内がん)または前立腺部尿道CISの併発

- 多発または再発または3cm以上

- 尿路上皮がん亜型または脈管浸潤

- 超高リスク群Ⅱ

BCG不応性腫瘍

リスク分類に応じた治療

- 膀胱内注入療法

注入する薬剤として、抗がん薬とBCGがあります。どちらを注入するかはリスクに応じて決められます。注入後2時間排尿を我慢する必要があります(最低1時間)。 - セカンドTUR

高リスクがんは、一見内視鏡で全て切除したように見えても、高頻度に残存がんがあることがわかっています。そのため、初回手術から1か月後にもう一度経尿道的切除術(セカンドTUR)をしなければいけません。そのときの手術結果で追加治療の方法を決めます(通常BCG膀胱内注入)。セカンドTURで、筋層浸潤がんの残存が認められた場合には、浸潤がんの治療を行います(標準は膀胱全摘術)。 - 即時膀胱全摘除術

超高リスクがんで進展リスクが高いと判断した場合には、BCG膀胱内注入治療よりも早急な膀胱全摘術を選択する場合があります。また、以前にBCG膀胱内注入を行っている人で、T1がんが再発した場合にも膀胱全摘を考えなければいけません。 - BCG膀胱内注入治療について

BCGは弱毒化した(抗原性を失うことなく病原性を少なくした)結核菌で結核予防のための抗結核ワクチンですが、このBCGを膀胱内に注入する治療です。

実際の治療法は、尿道口(尿の出口)から細くて柔らかいカテーテルを膀胱内まで進め、カテーテルからBCG薬液を膀胱内に注入します。2時間程度、排尿をがまんしていただき、その後排尿してもらいます。

導入治療は週1回、合計6回の治療です。6回目のBCG膀胱内注入終了約1か月後に効果判定のため経尿道的切除術(TUR)をします。治療効果判定でがんが消失していれば、その後、3・6・12か月後、1年6か月後、2年後に3週間ずつのBCG維持療法を行います。

筋層浸潤膀胱がん

筋層浸潤膀胱がんで転移がない場合の標準治療は膀胱全摘除術になります。また、一部の筋層非浸潤がん(BCG治療抵抗性やTURでコントロールできないなど)も膀胱全摘除術が標準治療です。転移があっても薬物療法で転移巣が消失した場合にも膀胱全摘を行うことがあります。

男性の場合は膀胱・前立腺を摘除します。通常尿道は摘除しませんが、摘除が必要な場合もあります。女性の場合は膀胱・尿道・子宮(卵巣)・膣の一部を摘除します。同時に骨盤内リンパ節も摘出し、リンパ節転移がないか診断します。尿を貯める膀胱を摘出しますので、尿路変向術(尿の出口を作成)が必要になります。

手術には開腹手術と腹腔鏡手術があり、2018年からはロボット支援手術も可能とになりました。当科では尿路変向術もロボット支援手術で行っています。

尿路変向について

尿路変向術はいくつか存在し、主に禁制型尿路変向(尿をためることができる)と失禁型尿路変向(尿をためることができない)に分かれます。禁制型尿路変向には自排尿型(新膀胱)と導尿型があります。失禁型尿路変向では体に集尿袋を貼り付けることが必要となります。尿路変向にはそれぞれ利点、欠点があり、また体の状況やがんの進行度によりすべての方法が選択肢になるとは限りません。下部に尿路変向の模式図を示しています。

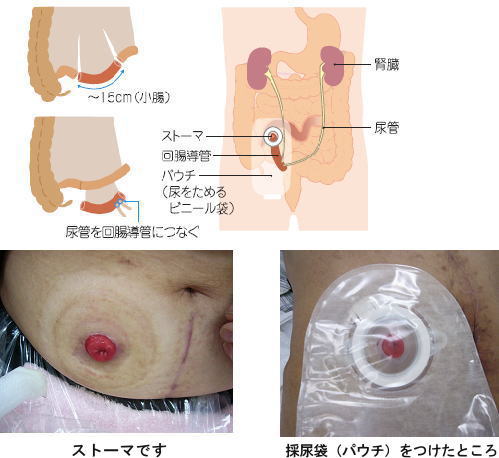

回腸導管

新膀胱(自排尿型)

回腸を使用して袋を作成し、尿道につなぎます。この術式では自排尿が可能になります。新膀胱には感覚がありませんので今までの排尿とは違いますが、徐々になれてきます。

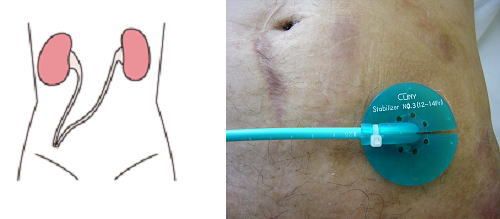

尿管皮膚ろう

下の写真は尿管カテーテル(チューブ)を挿入しているところです。尿管皮膚ろうの場合には、このようにカテーテルを挿入するものと、ステントというもう少し細いチューブを挿入し、回腸導管のようにパウチを皮膚に貼って採尿するタイプがあります。カテーテルの場合は、カテーテル先端に接続する採尿袋があり、下肢に取り付けて使用します。

新膀胱(自排尿型) |

回腸導管 |

尿管皮膚ろう |

|

|---|---|---|---|

利点 |

自分の尿道から排尿できる。集尿袋が不要である。 |

ほぼすべての人に適応。 |

腸を切らない。手術時間が短い。 手術時間が短い。 |

欠点 |

尿道摘除の必要な人は適応外。女性も適応は慎重。夜間の尿失禁が問題(50%に起こるとされている)。 |

集尿袋を一生つけなければならない。ただし交換は3日に一度自分で施行。 |

集尿袋をつけ、尿管チューブを挿入し、月に一度交換が必要(病院で)。 |

入院期間 |

4-5週間 |

3-4週間 |

2-3週間 |

薬物療法

周術期薬物療法について

手術前後に行う薬物療法です。筋層浸潤膀胱がんの場合、手術前に薬物療法を行うことで手術成績が向上しますので4-6コースの薬物療法を行います。また、手術の結果では術後に薬物療法を追加することがあります。使用する薬剤には以下のものがあります。

- ddM-VACとM-VAC療法

メソトレキサート、ビンブラスチン、アドリアマイシン、シスプラチンの4種類の抗がん薬を組み合わせた治療で、4週間で行っていたものを2週間にしたものがddM-VACです。 - GC療法

シスプラチンとゲムシタビンの2種類の抗がん薬を組み合わせた治療で、4週ごとに繰り返します。 - オプジーボ(ニボルマブ)

浸潤性尿路上皮がんの根治的切除を受けた患者さんがこの治療の対象で、術後補助化学療法になります。1回あたり240mgを2週間間隔、または480mgを4週間間隔で点滴治療を行います。1回の点滴は45-60分程かかります。

周術期でない薬物療法について

診断時すでに転移のある場合や治療後に転移が出現したときは、手術でがんを取り除くことはできません。このような場合は薬物療法になります。抗がん薬の進歩はめざましく、今後新たな抗がん薬や新たな組み合わせによる治療法が出てくると思われます。現在使用可能な抗がん薬には以下のものがあります。

- ddM-VACとM-VAC療法

メソトレキサート、ビンブラスチン、アドリアマイシン、シスプラチンの4種類の抗がん薬を組み合わせた治療で、4週間で行っていたものを2週間にしたものがddM-VACです。 - GC療法

シスプラチンとゲムシタビンの2種類の抗がん薬を組み合わせた治療で、4週ごとに繰り返します。 - バベンチオ(アベルマブ)

根治切除不能または転移性の尿路上皮癌で、シスプラチンを含む薬物療法を施行後に明らかな病勢進行の無い患者さんがこの治療の対象となります。免疫チェックポイント阻害薬(PD-L1阻害薬)で、1回あたり10mg/kg(体重)を2週間間隔で点滴して治療を行っていきます。1回の点滴は1時間程かかります。 - キイトルーダ(ペムブロリズマブ)

M-VACやGC療法施行後に再発した場合がよい適応です。免疫チェックポイント阻害薬(PD-1阻害薬)で、1回あたり200mgを3週間間隔、または400mg を6週間間隔で点滴治療を行います。1回の点滴は45-60分程かかります。 - パドセフ(エンフォルツマブ・ペドチン)

プラチナ製剤を含む化学療法及びPD-1/PD-L1阻害薬治療後に増悪した局所進行性、または転移性尿路上皮癌の症例がこの治療の対象となります。1回あたり1.25mg/kg(体重)を30分以上かけて点滴静注し、週1回投与を3週連続し、4週目は休薬します。これを1サイクルとして投与を繰り返します。 - パドセフ+キイトルーダ

未治療の局所進行または転移性尿路上皮癌が対象で、パドセブとキイトルーダの併用療法を行います。点滴で行います。3週を1サイクルとして投与を繰り返します。1週目にパドセフとキイトルーダを投与、2週目にはパドセフのみ投与します。

M-VACとGC療法は周術期でも転移症例でもどちらでも使用できますが、その他の化学療法は使用できる時期が決められています。これまで報告された試験の結果から、周術期化学療法ではddM-VACを、局所進行あるいは転移症例にはパドセフ+キイトルーダを基本に当科では行っています。

薬物療法で効果を認めない場合や、体力的に薬物療法が難しい方には、がんによる症状を和らげる緩和治療、精神的ケアなどを行い、QOL(生活の向上に努めます。

放射線療法

浸潤性膀胱がんに対する標準的な治療は、先に説明した膀胱全摘除術です。しかし、様々な理由により膀胱全摘除術が出来ない場合があります。例えば下記のような場合です。

- 全身状態が悪く手術のリスクが高い

- 手術拒否(尿路変向をしたくないなどの理由)

浸潤性膀胱がんの場合何もしなければ数か月以内に血尿などの症状が出たり、転移が出現したりし、それに伴った症状が出ることが予想されます。そのため、このような場合には、放射線と抗がん剤を併用して治療を行います(膀胱温存療法)。当院ではシスプラチンという抗がん剤と放射線療法を併用して治療しています。最近では様々な膀胱温存療法が開発され、その治療成績も向上し、限られた症例ではオプションとして認められるようになってきています。

また、放射線療法は進行した場合の症状緩和に有効なことがあります。例えば薬物療法でも効果がなく、血尿や痛みが現れた場合に放射線照射をすると症状が改善することがあります。これらは、緩和治療の一環として行っています。

(2025年1月更新)